移民国家日本:「移民受入れを認めない」国における移民受入れの現実

2024年2月9日,岸田首相が技能実習制度(TITP)を廃止し,新たな「育成就労」制度を創設することを発表した後の記者会見で,小泉龍司法務大臣は次のように述べた:「外国人材を育成し,できるだけ日本にいてほしいという,ある意味,国を開いた制度だと思う」1。この制度によって,政府は潜在的な永住者の増加を見込んでいる。その結果,同制度においては,長期・永住権に問題なく移行できるよう,出稼ぎ労働者の日本の社会保障や各種社会保険への加入を求めるだろう。ある意味で,この「国を開く」という発言は,永住権への期待とともに,日本政府の移民に関する言説におけるブレークスルーを示している。5年弱前,当時の安倍首相が肉体労働者やサービス労働者の入国を認める特定技能労働者制度の導入を発表した際,彼は力強くこう付け加えた。“永住者を増やす移民政策ではない”。

20年以上にわたって日本の移民政策とその発展を研究してきた研究者として,私は日本が数十年前に移民の門戸を開き,すでに移民国家になったと信じている。拙著Immigrant Japan: Mobility and Belonging in an Ethno-nationalist Society (Liu-Farrer 2020)の内容を引用しながら,本稿ではなぜこのような事態が起きているのか,また,移民受け入れの現実をいまだに認めたがらないこの事実上の移民国家で,何百万人もの移民がどのような生活を展開しているのかを説明する。また,日本がエスノ・ナショナリストとしての自己理解と外国人と日本人のアイデンティティの二元論を再検討する必要性を指摘する。

1.エスノ・ナショナリスト移民国家としての日本

日本は,好景気に沸く日本経済が労働力不足に直面し始めた1980年代から,移住先として注目されてきた。事実上の労働移民は,1980年代にかなりの数のエンターテイナーや留学生がサービス業や製造業の仕事に就くために入国したことから始まった。豊富な就労機会により,バングラデシュやイランなどのビザ免除国から何万人もの短期滞在者が日本を訪れた。その多くがオーバーステイとなり,非正規移民労働者となった。1989年の「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正は,移民受け入れ手続きを大幅に変更し,在留資格の対象となる新しいビザ・カテゴリーを追加した。2012年,日本は高度専門職ビザを創設し,高度専門職移民への永住権付与政策において最もリベラルな国家の一つとなった。2018年入管法改正法の成立により,外国人が肉体労働者として日本で働くことが認められた。言い換えれば,過去30年間で,日本はますます門戸を広げてきた。「日本が選ばれる国になる」という最近のスローガンによれば,外国人移民が日本で働き,学ぶことを許されるだけでなく,奨励されていることは明らかである。

日本へ移住するチャンネルが広がっているにもかかわらず,なぜ日本政府も国民も,移民受け入れという言説や移民社会への変貌という現実を受け入れることをためらうのだろうか。このためらいは,一方では日本のエスノ・ナショナリスト的な自己同一性と単一民族国家をめぐる広範な神話,他方では,時代錯誤的とはいえ従来の「移民国家」の定義と人々が移民国家とエスノ・ナショナリズム的なものを結びつけることの難しさに関係していると私は考える。

2.日本のエスノ・ナショナリズムと外国人と日本人のアイデンティティの二元論

エスノ・ナショナリズムとは(政治的プログラムとしての)ナショナリズムをエスニシティに重ね合わせたもので,「集団のアイデンティティの実感を表現する容易に定義可能な方法」(Hobsbawm and Kertzer 1992, 4, cited in Liu-Farrer 2020)ともされるが,これが日本の移民受け入れに対する抵抗を下支えしてきた。第二次世界大戦の敗戦と植民地の喪失の後,日本は人種的純度と文化的同質性の点で共通の祖先を有する国民というイデオロギーによって基礎づけられる国という言説を復活させた(Befu 2001)。こうしたエスノ・ナショナリズムの言説は,知識人や経済界に押される形で,戦後日本の社会意識に深く定着した(吉野 1992)。1980年代以降,日本における外国人の存在が拡大し,彼らを統合しようとする多くの(地域的な)努力が行われているが,必ずしも日本の国民性についてのこうした基本的な信念に挑戦するものではなかった。むしろ,多文化共生の指針等の下で移民を受け入れることを目的としたプログラムの多くは,本質化された日本人のアイデンティティと文化に対して反駁するのではなく,むしろ強化するのに役立ち(Burgess 2012; Tai 2007),日本人と外国人のアイデンティティの二項対立を生み出している。

2022年8月に開催された,日本を外国人労働者に選ばれる国にするために様々な関係者が集まったシンポジウム2で,浜松市の鈴木市長は,日本に外国人庁を設置することを提言した。浜松市は,移民を受け入れるための先進的な政策を行ってきたパイオニアのひとつである。しかし,外国人への門戸を広げ,移民の統合を国家レベルで支援するよう政府に嘆願するプレゼンテーションを行った後,市長は依然としてこの本質主義的なアイデンティティの二元論に陥っていた。このような民族主義的な国民的自己理解と,日本人と外国人という二元的なアイデンティティの根強い存在が,移民の日本社会への統合を妨げているのである。

3.伝統的な移民国家を超える国際移住

日本が自らを移民国家と考えないもう一つの理由は,移民国家をアメリカやオーストラリアのような伝統的な移民国家(settler country=入植型の移民国家)のイメージで理解しているからである。これらの国には,個人や家族が長期定住を申請するための,いわゆる移民ビザがある。日本政府は,“移民”を認める移民政策はとっていないと主張している。しかしながら,日本では移民を永住権をもって入国する者と定義しているが3,移民研究者なら誰でも知っているように,移民とは実際のところ旅のようなものであり,最初の法的な分類は,結果はおろか,個人の意図を定義するものでもない。移動性が高まった世界では,こうしたカテゴリーによる区別は不安定である。日本における永住者の大半は元学生や技能労働者である。同様に,公式な移民ステータスが必ずしも長期定住者を生むわけではない(Baas 2006; Liu-Farrer 2016)。19世紀後半から20世紀初頭にかけての米国でさえ,多くの移民が到着し,滞在した後に帰国している。

移民のプロセスと軌跡にはこのような不確定性があるため,「移民国家」という用語は単に「外国人に複数の合法的な入国経路と永住のための法的経路と制度的枠組みを提供する国(Liu-Farrer 2020: 8)」を指すべきである。日本のような国を移民国家と定義することはグローバリゼーションの時代において,移民のパターンが根本的に変化し,アメリカ,カナダ,オーストラリアといった伝統的な移民国家における移民の経験がもはや世界で起きている移民現象の大部分を占めていないことを示している。強い文化的・民族的国家アイデンティティを持つ日本は,世界の多くの地域で出現しつつあるエスノ・ナショナリスト的な移民受入れ国を代表している。

4.エスノ・ナショナリスト国家日本における移動と帰属

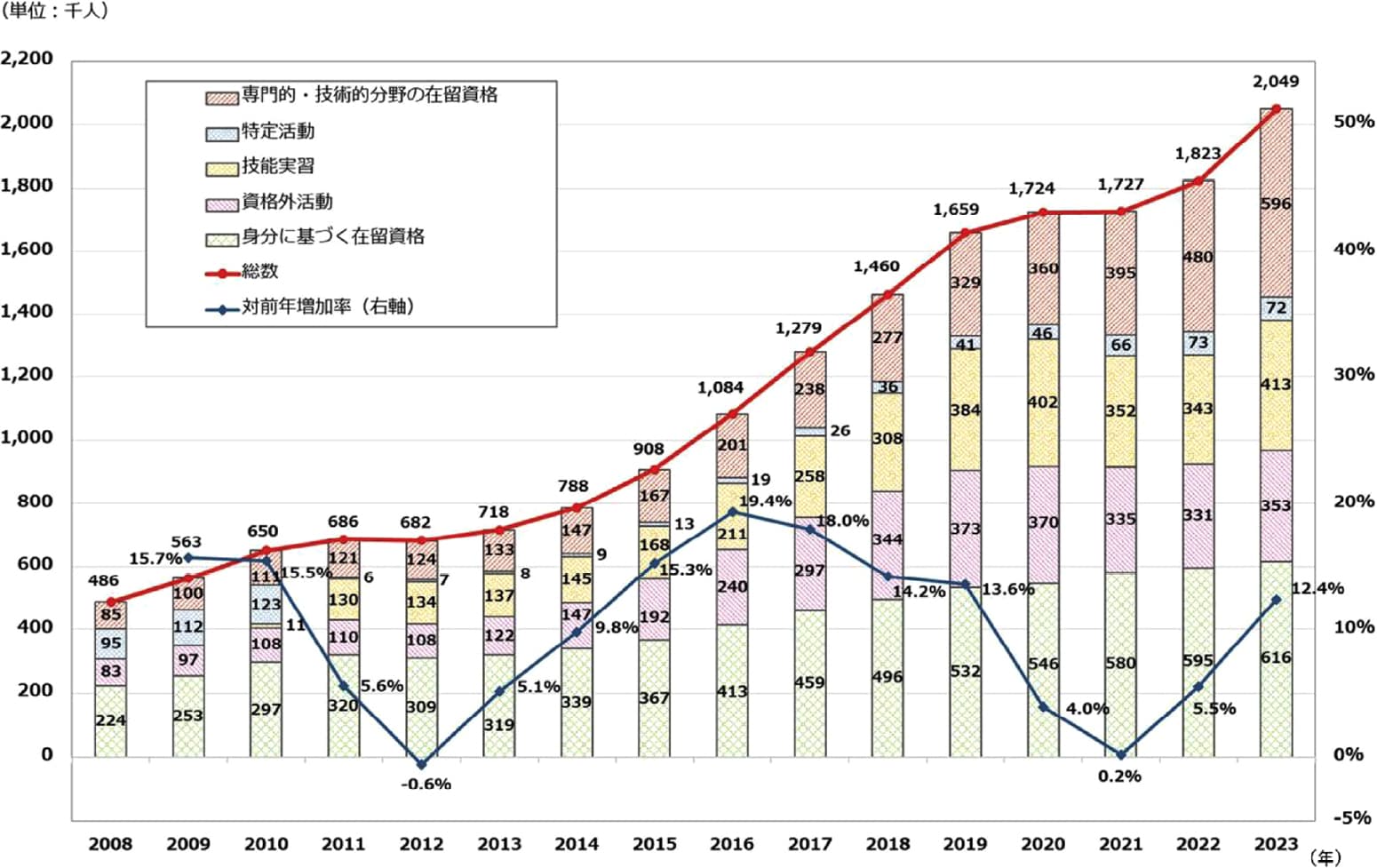

移民受け入れを否定する言説とは裏腹に,入国経路の拡大により日本の在留外国人人口は1990年の100万人から2023年には320万人超へと3倍に増加した(図1)。さらに2023年には,320万人の外国人のうち,40%以上が永住者か特別永住者である。その上,1980年以降,50万人の移民が日本に帰化している。彼らの存在は日本社会を変え始めている。それにもかかわらず,移民受け入れの現実と移民に対する日本の社会的,文化的,制度的対応との間には緊張関係が存在する。

1)労働市場におけるポジショニング

厚生労働省の2023年10月のデータによると,日本の外国人雇用者数は200万人を超え,外国人総人口のほぼ3分の2を占めている。外国人留学生のアルバイトを含めると,在日ベトナム人のほぼ100%が日本の労働市場にいることが特に注目される。外国人の4分の1以上(595,904人,29.1%)が特定技能労働者(SSW)138,518人を含む専門的・技術的職業に就いている一方で,20%(412,501人)が技能実習生である。

移民は日本で多様な経済的地位を占めている。彼らは二次的労働市場(長期的なキャリアアップや雇用の安定につながらない雇用形態)と,一次的労働市場(日本における正規雇用に関連する雇用形態)の両方にいる。外国人労働者の多くは労働力不足を補うために働いているが,その多くが多言語・多文化スキルを活用し,国境を越えてグローバルに活躍できる職業やビジネスで働いていることも調査で指摘されている。言い換えれば,彼らは日本と出身国との架け橋となることで,日本経済のグローバル化に貢献しているのである(Liu-Farrer 2011, 2020)。

2)帰属先を見つける

数十年にわたる移民の流入により,現在では何百万人もの移民が日本を故郷としている。日本は移民を拒絶し,エスノナショナリズムのイデオロギーが根強く残っているため,移民は日本という国家に愛着を感じることができないでいる。しかし,移民が帰属意識を持つ場所がないわけではない。私の研究は,故郷と帰属に関するいくつかのタイプの語りを明らかにしている:

(1)日本での居心地の良さ(アットホームさ)

この「居心地の良さ」は,日本に長く住み,安定した仕事と社会的ネットワークを持っている人々によってしばしば表現される。彼らは日本になじみがあり,自分の帰属先を個人的な旅の途中にあると解釈しているため,日本に居心地の良さを感じている。例えば,日本の大学を卒業し,日本で数年間働いたことのある31歳のスウェーデン人男性,スヴェンはこう説明した:

私はいつも『スウェーデンに行く』『日本に帰る』と言っている。ここには僕の人生がある。ここには私のネットワークがある。ここには僕の仕事がある。ええと……。スウェーデンには高校以来住んでいないので,基本的に大人になってからはずっと日本にいる。僕にとって東京は故郷なんだ。日本が僕の家なんだ。主に,私の人生がそこにあるから。(Liu-Farrer 2020: 129)

(2)母国への帰属

このような帰属意識を示す移民は,文化的・社会的に日本にあまり溶け込んでいないか,自国や日本についての強い文化的ナショナリズムの物語を持っていることが多い。このような志向は,特に中国や韓国からの移民に強い。例えば,中国からの移民はよく「落葉帰根」5という古典的なことわざを引用する。

(3)境界的,ハイブリッド,層化された帰属

日本に長く住んでいると,多くの移民が「中間性」を経験する。中には,両国の文化的要素や社会的関係を自分の生活に取り込んでしまい,もはや自分自身を国家的な用語で定義することはできないと感じる人もいる。

(4)脱場所化された帰属

地理的な場所に自らを固定する必要性を感じない移民もいる。多くの移民は家族や人間関係に愛着を持ち,そこに居場所を見出していた。あるフィリピン人移民のカルヴィンが説明したように,「……家族として(私たちは)一緒にいて,一緒に食べて,一緒に寝る……だから,それが家なんだ。それが家庭の理想です(Liu-Farrer 2020: 135)」。

移民たちの「帰属」についての語りから明らかなのは,多くの移民が,社会集団,自己,家族,地域コミュニティなど,日本のどこかに心の拠り所を見つけることができているということである。しかし,日本社会は依然として移民自身にとっての社会環境であり,文化的実践の文脈を提供している。場合によって帰属意識は,これらの実践が埋め込まれた特定のコミュニティによって表現されることもある。ただ,日本を「居心地よく感じる」という感覚は,必ずしも日本という国や社会一般への帰属意識につながるわけではない。というのも,帰属意識とは,自分が属していると主張する相手に受け入れられることを意味するからだ。移民はしばしば,日本社会が自分たちを受け入れてくれているとは感じていない。スヴェンの言葉を借りれば,「日本人がどれだけ私になじんでいるかということも問題で,そういう意味では,日本人は通常,私を……主として外国人として,いわば二次的な人間として見ていると感じている(Liu-Farrer 2020: 130)」。

5.移民の子供たちのアイデンティティ:移民とエスノ・ナショナリズムの緊張関係

エスノ・ナショナリズムが最も邪魔をするのは,移民が日本のナショナル・アイデンティティとの統合を主張する可能性に関してである。2023年には,27万人以上の15歳未満の子どもが外国人として日本で暮らしている。「私たち日本人」と「彼ら外国人」という区別は,移民の子どもたちの中に浸透している。一般的に移民の子どもたちは,日本で生まれた子どもたちでさえ,日本人としてのアイデンティティを主張することが難しい。自分を日本人だと考える代わりに,3つの共通したアイデンティティが浮かび上がってくる:

1)やり過ごし(passing パッシング):このタイプは,外見が日本人に似ていて,日本人としてやりすごそうとする人を指す。

2)文化化された「外人」:外見から外国人と認識される移民の子どもたち。しかし,日本や日本文化に最も精通している。

3)グローバルな個人:国際的な,あるいは国境を越えた教育の機会をより多く享受してきた子どもたちは,自分たちがナショナル・アイデンティティの枠を超えた存在であると考えるかもしれない。

同時に,日本人であることに躊躇しながらも,移民の子供たちは言語的にも文化的にも日本社会で十分にやれていることがわかる。彼らの多くは,(他のどこでもなく)日本社会に最も親しみを感じている。それにもかかわらず,日本への帰属意識の欠如が疎外感を増大させ,彼らの多くが日本以外の国で暮らすことを当然だと考えるようになる。

6.結論

戦後日本は,事実上の移民国家として長い道のりを歩んできた。人口危機が叫ばれる中,移民の受け入れに門戸を広げるしかないだろう。日本政府は,外国人の永住を認める政策をとっていないことを理由に,自らを移民国家と呼ぶことに消極的だが,本稿では,それは単なる言葉遊びに過ぎないと主張する。日本は移民国家であり,何百万人もの移民がこの社会で生活しており,その人口学的,社会的,文化的景観は変容している。それにもかかわらず,戦後日本に根付いたエスノナショナリズム・イデオロギーは,戦後日本における移民受け入れのスピードを遅らせ,日本が移民受け入れの現実を認めることを妨げてきた。このイデオロギーはまた,日本が制度的にも文化的にも,増加する移民を受け入れる準備を怠らせることにつながっている。さらに,このイデオロギーは日本人と外国人という二元的なアイデンティティを助長し,移民とその子どもたちに帰属意識やアイデンティティとの葛藤を強いている。人口学的にも社会的にも転換期を迎えているこの重要な時期に,移民を受け入れる日本は移民受け入れの現実を受け入れ,この変容の中で日本が何でできているのか,日本人らしさとは何かを再考する必要がある。

注

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240209/k10014353231000.html

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/132325_1.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001195787.pdf