非行と貧困 ─ 格差社会における社会的排除 ─

日立財団 Webマガジン「みらい」編集主幹

拓殖大学政経学部

教授(犯罪学・刑事法専攻)

守山 正 氏

講演録 2

日立財団 Webマガジン「みらい」編集主幹

拓殖大学政経学部

教授(犯罪学・刑事法専攻)

守山 正 氏

私は犯罪学者であります。もともと法律系の人間ですから、

その立場から「非行と貧困」についてお話ししたいと思います。

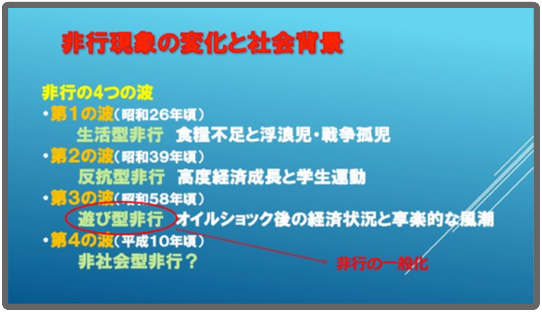

私は今回、非行と貧困の関係をお話しします。非行には、戦後4つの「波」があるといわれています。非行は常にコンスタントに起こるわけではなくて、時代背景や社会背景に影響して増えるときと減るときがあり、その特徴的な現象を波と呼んでいます。全体的に見るとこの4つの波を観察でき、これは多くの研究者が指摘していることです。

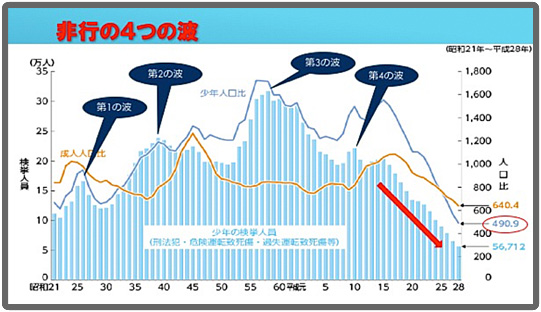

棒グラフは、非行少年が警察に検挙された数です。一般的には、少年の人口が増えれば非行は増え、人口が減れば非行は減るということが常識的な理解といえます。最近ではまさしく少年人口自体が減っている中で、非行が減ってきているということが分かります。

非行の第1の波は、昭和26年がピークです。ご存じのように第2次世界大戦直後の非常に貧しい時期に、大人も強盗する、そういう時代の中で子どもたち、特に戦争孤児などが食うや食わずの生活の中で犯罪をやってました。それが落ち着いてくると減ってくるわけです。

次に第2の波が、昭和39年に発生します。この年は新幹線が開通し、東京オリンピックが開催された年でもあり、まさしく日本の高度成長のまっただ中にあるこの時期に非行がむしろ増えたのです。

犯罪学ではひとつのテーゼがあって、それは貧困が犯罪を生むということです。貧困と犯罪、貧困と非行の関係は非常に強く認められています。考えていただくと分かるように、日本にしてもアメリカにしても、第2次世界大戦後、非常に生活は豊かになっていきました。ところが、アメリカは豊かになればなるほど犯罪が増えたんですね。これは、犯罪学のテーゼに反するわけです。

貧困をなくせば犯罪は減ると考えられてきたのに、豊かになってむしろ犯罪が増えた。これは、先ほどからほかの先生も仰っていますが、相対的貧困の考え方があてはまると思います。つまり、周りの生活レベルは上がるけれども、その中で低い経済レベル、ある程度豊かではあるけれども周りに比べると貧しい。それで犯罪をしてしまうわけです。

さらに、昭和58年に第3のピークを迎えます。日本の高度経済成長が加速し、バブル経済として盛り上がる直前の時期です。そして時代の変化とともに、非行の性質も変わってきて「遊び型非行」が増えてきました。必ずしも貧困ではない少年たちが犯罪や非行を行うようになってきました。世間では「非行の一般化」と呼んだりしています。貧しさに関係なくどこの家庭からでも非行少年が出る、誰もが非行を犯す、という意味です。

そして現在は、平成10年前後に起きた第4の波の後の社会状況が続いているわけです。

ここで青の折れ線にご注目ください。非行の少年人口比で、少年10万人当たり何人非行をしているか目安になる数字で、直近では490人ほどとなっています。最も多かった時期で10万人当たり約1700人でした。この数字の対比から、昨今の非行の減少は単に人口が減っているからだけでなく、非行を行う少年自体も減ってきていることがうかがえます。

では本当に非行少年が減ってきたのか、少年が非行に走らなくなったのか、まだ十分な分析は行われていません。ただ私は、その理由のひとつに引きこもりがあると考えています。10〜60代の高齢者までのうち、最も外出しないのは20代だという報道が少し前にありました。

私が教えている大学生を見ても、ゲームが大好きで家でゲームばかりしているという学生が多い。実際、最新のゲーム機の売れ行きも良いと聞きます。こうした動静を見ると、少年や若者が家庭に引きこもるきっかけが増えているともいえそうです。もちろん、もっと細かく分析する必要はあります。暴走族の話も同様です。今、暴走族が成立しないといわれているんですね。暴走族が組織しようにも仲間が集まらないと。

さらに麻雀も下火で、やらない学生が昔と違って非常に増えています。なぜかというと、卓を囲んで世間話などをしないといけない、それが今の学生たちは非常に苦手だそうです。一方、コンピュータゲームは、しゃべらないでリモコンをピコピコやっていれば成立します。こういうところにも、最近の非行の傾向に強く反映しているのではないかというふうに思われます。

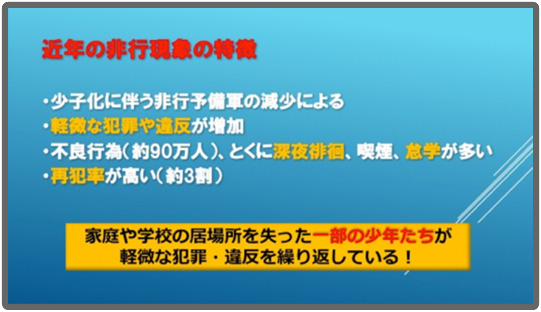

非行に走る子どもたちが減ってきている。これは、非常に好ましいことです。その一方で、軽微な犯罪や違反は実は増加しているんですね。大きな事件は起こっていないですが、小さな事件、あるいは不良行為が起きている。この不良行為は犯罪としてはカウントされない、警察が少年保護のために補導の対象としているもので、深夜徘徊とか喫煙、怠学などです。実はこの不良行為の中で、深夜徘徊が非常に多い。数年前に大阪で中学生の男の子と女の子が、早朝7時ぐらいに街を歩いているところを襲われて殺される事件がありました。被害にあった子どもたちは前の夜からずっと朝まで街をうろついていて、襲われたのです。では、そういう子どもが全国にどれぐらいいるか、当時の集計では22万人もいました。つまり、22万人の子どもが夜通し、街などあちこちをうろついているんですね。そういう状況から見ると、あの事件はそれほど希有な事件ではない、いずれそういう事件が起こるのではないかという声もありました。

それから、こういう軽微な違反や犯罪は、再犯率が高いんですね。今言ったように、子どもたちが深夜徘徊をしている。引きこもりの反対で、家庭が嫌で外に出ている子どもたちといえます。要するに、居場所がない。家庭、学校が嫌で、行く先がないから街の中をうろうろしている。その中でタバコを吸ったり、深夜徘徊自体が不良行為になるわけですが、そういう違反を繰り返しているのではないかということになると思います。