Vol.11パイオニアトーク インタビュー

第一線で活躍する理工系女子の先輩にお話を聞くシリーズ。今回のゲストは、横山広美先生です。

先生は8年前、“日本で理工系に進む女性がなぜ少ないのか”という問題を研究するため、チームを結成。詳細なデータ分析を行い、理工系職業に対する男性イメージの強さや、本当は優秀な女性の数学能力を疑うステレオタイプの強さを確認し、女性の理工系進学を阻む理由を新たな角度から指摘し、社会に大きな一石を投じました。少子高齢化が進む今、理工系で活躍する女性を輩出することは喫緊の課題といわれています。理工系女子が増えない原因と今後の取り組みについて、先生にお話をうかがいました。

横山 広美 先生

1975年東京都生まれ。東京理科大学理工学研究科物理学専攻・連携大学院高エネルギー加速器研究機構・博士(理学)。博士号取得後、専門を物理学から科学技術社会論に変更。現在は東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学(大学院兼担)教授。専門は科学技術社会論。科学と倫理を中心に広く関心を持ち、研究を行っている。

本記事の図表はすべて「JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学 多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析(横山プロジェクト)」からの引用です。(図表作成:東海大学 富田誠教授)

最初に横山先生のお仕事について教えてください。

科学技術社会論という分野の研究と教育をしています。その時々に注目される問題や科学技術、たとえばAIの倫理や科学者の信頼をはじめ、科学と社会を取り巻く問題をどう見ているのかを理解し、提言する分野です。学生時代は物理学を学び、博士課程を修めたのちに現在の分野に変更しました。比較的早く東京大学に採用されたのはありがたかったです。2007年には東京大学理学系、2017年には現在所属する国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(以下、KavliIPMU)に着任して、現在に至っています。

先生は幼少期から理数系がお好きだったんですか?

好きだったと思いますが、特に意識はしていませんでした。小学生高学年のころは『コロボックル物語』や『ナルニア国物語』などの児童文学が大好きで、将来は児童小説作家になりたいと思っていましたね。

それは少し意外です。そこからなぜ理系に興味が向かったのでしょう。

私が通っていた学校はカトリック系の女子校で、毎日お祈りをしていたのですが、学年があがるとだんだん「神様はいるのかな」「神様はどうやってこの世界をつくったのかな」といった疑問が芽生えてきたんです。そうした疑問を抱えていたある日、友人のお宅で科学雑誌『Newton』があって、手にとりました。そこに“宇宙がポンっと生まれて、その後、急激な膨張が起きて現代に至る”という、いわゆる初期宇宙論が紹介されていて、本当に驚きましたし、感動しました。

それは、おいくつのときですか。

中学2年のころでした。それからは1年間で宇宙論の一般本を70冊ほど読み、部分的にノートにまとめていきました。また、宗教の時間に平和や社会の複雑な問題を議論した経験から、科学と平和、倫理の問題にもこのころから関心があったのだと思います。高校生になるころには、物理を勉強した後に、将来は科学ジャーナリストになりたいと思うようになりました。そのためには、まずはあこがれた物理学を勉強しようと思い、進学を決めました。

物理を好きになって進学された先生が2022年、『なぜ理系に女性が少ないのか』という新書本を著し、話題になりました。本を出した経緯を教えてください。

2017年には縁があってKavli IPMUに着任、学際情報学府を兼務して研究室を運営しています。着任当時、初代機構長の村山斉さんに、「理系、特に物理や数学に女性が少ないのはなぜなのか。ぜひともこの問題を研究してほしい」と言われました。OECD最下位で確かに相当に低い状況です。なぜなのか、理由がわからないため手が打てないから、戦略がほしいと言われたのを記憶しています。そこで、科学と信頼という大きいテーマの研究と並行して、この問題に取り組むことにしました。

研究するにあたって、どんなご苦労がありましたか。

専門は科学論であり、この問題に近い教育学ではないことから、独自の視点を探す必要があったことです。これは、ジェンダー平等と数物の男性イメージを測定するという方針にしました。また、それまでやったことのない、ジェンダー研究にとまどったのは確かです。女性がジェンダー研究を行う雰囲気にも変化をもたらしたいと思い、偏りがないように6人のメンバーも男女3人ずつにしました。メンバーが素晴らしく、どんどん研究ができたのも良かったですね。特に当時、Kavli IPMUにいてくださった一方井祐子先生が多くの論文でファーストオーサーを務めてくださいました。最初のプロジェクトで、2年半の間に10本の論文を書くことができました。

ご著書では、OECD(経済協力開発機構)諸国のなかで、日本の理系女性の比率が非常に低いと書かれていました。その原因と今後の課題について教えてください。

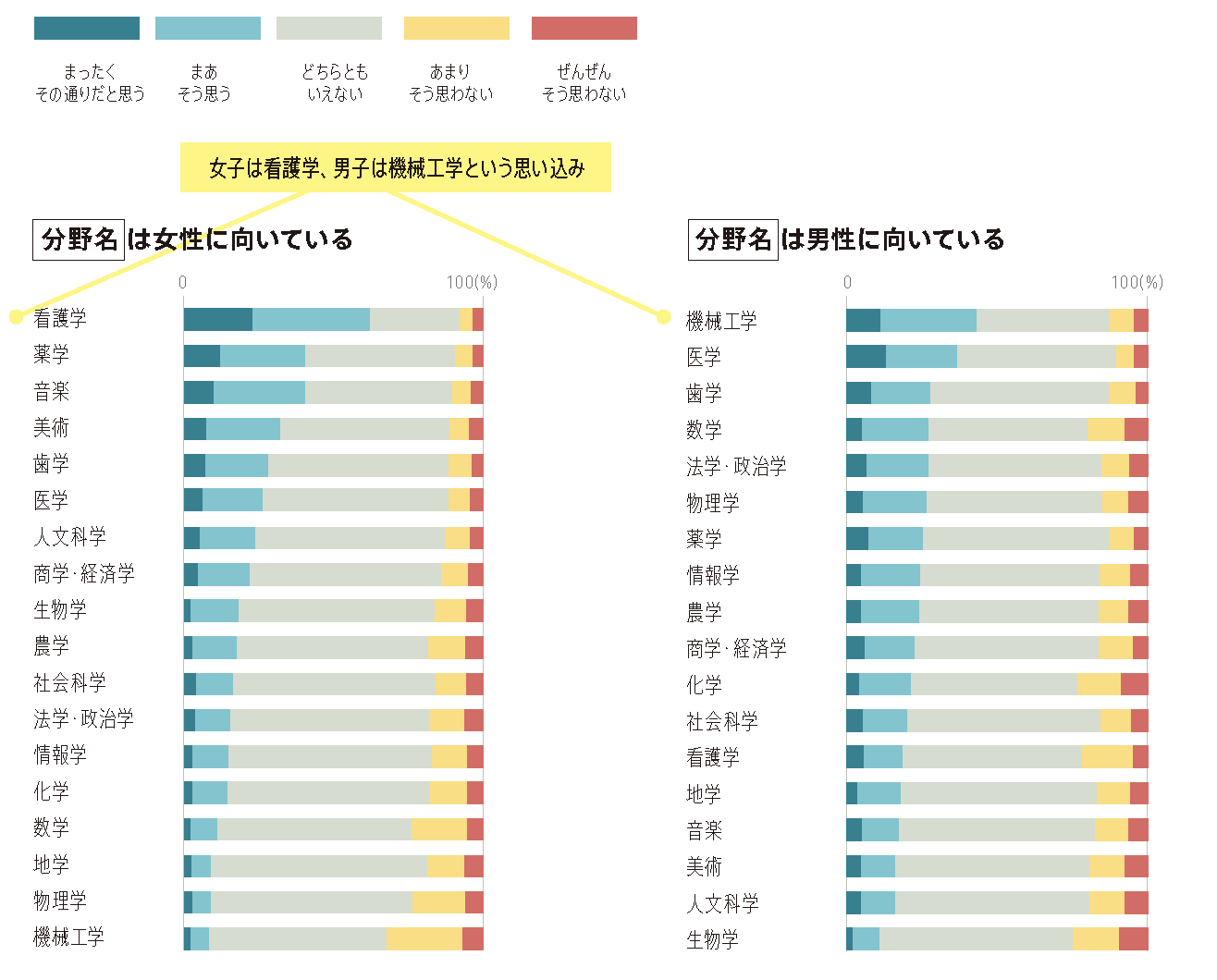

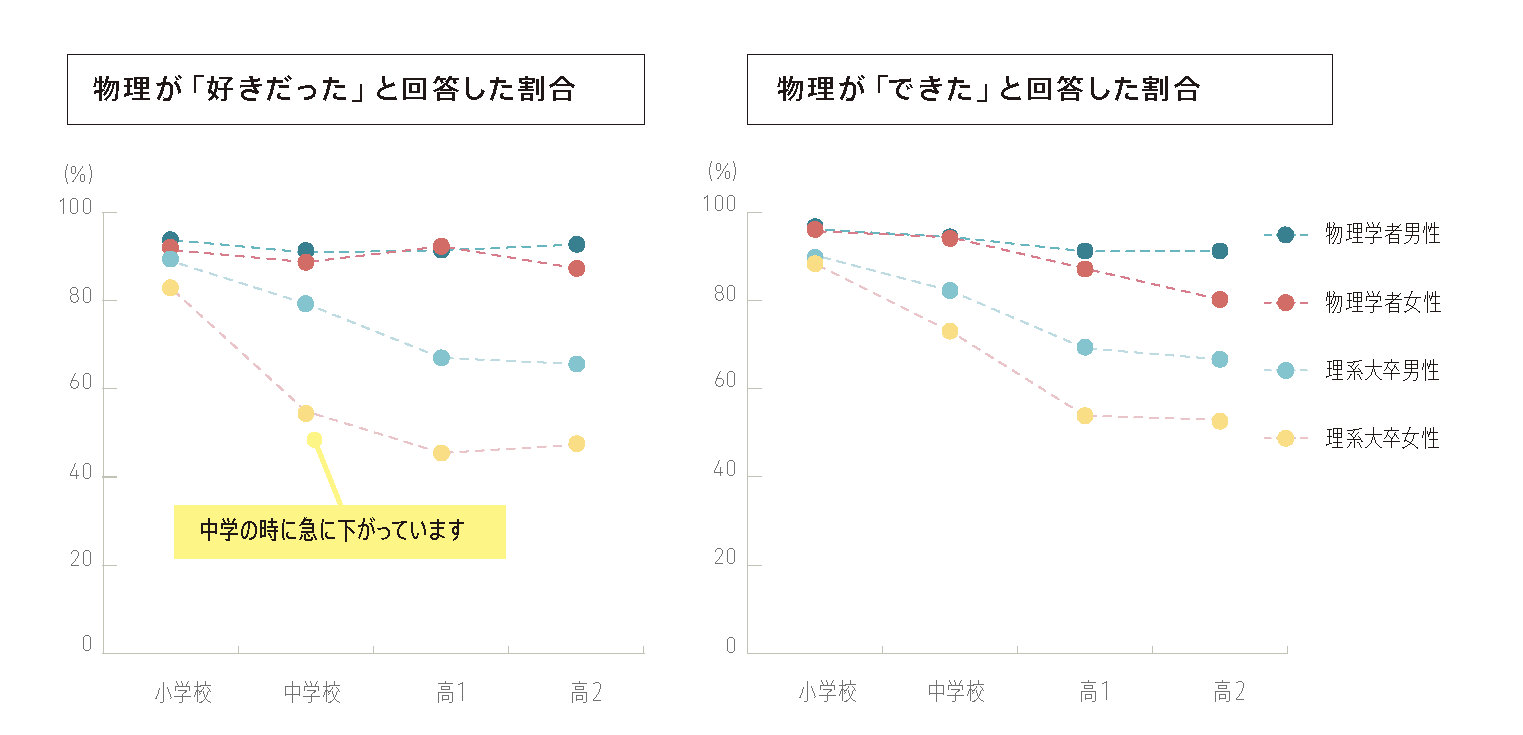

アメリカのモデルを下敷きにした多くの要因を、一度にテストして、特に注意すべき点が2つあることがわかりました。1つ目は就職のイメージが非常に強く男性的であること。この「就職のイメージ」が、女性の工学系への進学を大きく阻害しているので、早急に現代的にアップデートさせる必要があると感じます。

出典: JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学

多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析, 2020, p.5

(図表作成:東海大学 富田誠教授)

2つ目が、「男性のほうが数学の能力が高い」、いわゆる“数学ステレオタイプ”と呼ばれる間違った認識です。多くの研究の蓄積で、こうした能力は生まれつきではなく、環境要因だと考えられています。OECDにはPISAと呼ばれる15歳の男女が受ける国際テストがあるのですが、このデータによれば日本の男女に数学の能力差はほとんどなく、「数学の能力は個人差である」ということがわかっています。しかし幼少期からこうした意識が芽生えることや、学校環境などについて、現在も論争と研究が続いています。

また、これらの背景にはジェンダー平等が低いことが影響していることも見えてきました。

出典: JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学

多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析, 2020, p.3

(図表作成:東海大学 富田誠教授)

日本のジェンダー平等度が低いことは、数値化されているのですか。

毎年、世界経済フォーラムが算出しているジェンダーギャップ指数に基づいた調査結果が公表されています。2021年の調査で日本は156か国中で120位という結果でした。経済、教育、健康、政治の分野ごとに指数をアップしており、教育と健康の値は世界トップクラスですが、政治と経済ではかなり低い値です。特に日本は女性政治家が少ないことがよく知られていますが、数値にすると156か国中147位でした。

日本の場合、ジェンダー平等を上げる中で幾分かは理系女性が増えることを期待しています。

ジェンダー平等が上がると、理系女性は増えるでしょうか?

日本の場合、ジェンダー平等を上げることは喫緊の課題で、働きやすさに伴って理系女性も増えることが期待できます。

しかしその先に、STEMジェンダーパラドクスと呼ばれる現象があることを知っておく必要があります。これは、ジェンダー平等度が高い国ほど理系に女性が少ない現象です。これにはさまざまに論争がありますが、ジェンダー平等度が低い国には発展途上国が多く、仕事の選択の自由が少なく、理系に進まないと仕事がないため、女性も理系進学率が高くなると論じられています。どの国も、理系の女性割合を増やしたいことから、世界でIT系を中心にさまざまな勧誘活動が行われています。

日本で理工系に女性が少ない原因には、大学進学の進学率とも関係がありますか。

実は日本は男子の方が、女子よりも大学に進学をしているめずらしい国です。欧米、アジアのほとんどの国で、女性の方が進学率が高いのですが、日本は男性の方が高い。進学率そのものは比較的高くとも、男女のギャップがあります。理系の方が大学院まで進学する率も高いですし影響はありそうです。

日本では今後、どの時点でジェンダー教育を受けることが望ましいでしょう。

数学ステレオタイプが6歳の段階で見られるので、できれば小学校の段階から教育してほしいですね。たとえば理科の実験の授業では、男子がリーダーになり、女子は書記係になるのが一般的だと言われていますが、実験は男女問わず大好きですから、先生が積極的に「女子がリーダーシップを取るのはいいことだよ」と声がけするのもいいでしょう。

先生方にも認識を新たにしていただく必要がありそうですね。

教育の現場では、誰もが自分のバイアスに気づき、男子も女子も応援する環境にしていく必要があります。バイアスは私にもありますし、誰にでもあるものです。あることを前提に、それにとらわれない教育環境が必要です。また、アニメにしろ、おもちゃやゲームにしろ、子どもたちが接するものにはバイアスが入らないよう、大人が注意する必要があります。

女性が理工系の仕事に就く割合を増やすための活動は、いつ始めるといいでしょう。

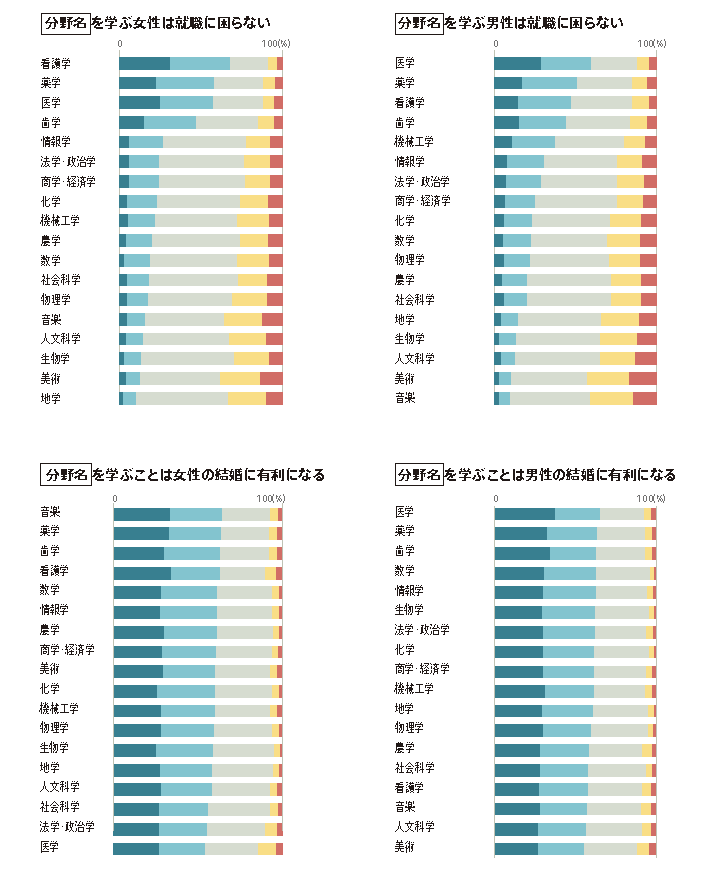

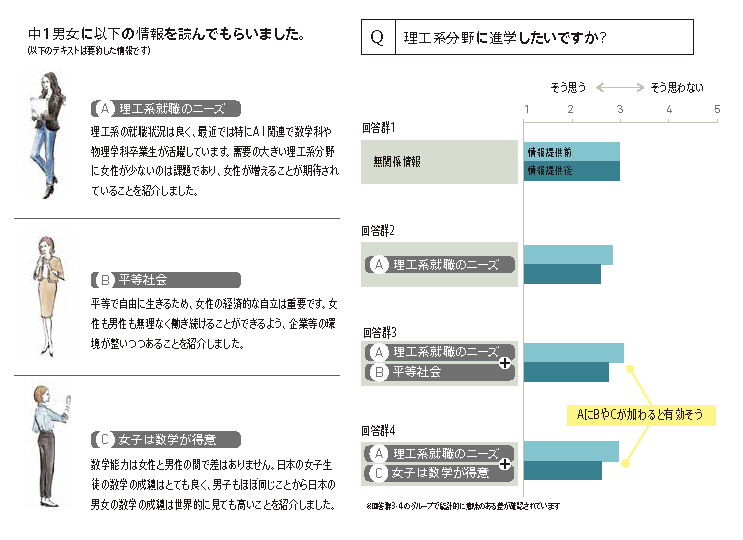

中学です。女子生徒たちが、理数系の苦手意識をもつのは、中学の早い時期からだと言われています。同時に、文理選択が高校1年生の秋に迫ってくるので、将来の大まかな進路(文系か理系か)を決めなくてはなりません。そうなると、医師や薬剤師、看護師などの医療系や、司法書士、弁護士、会計士など資格のある職業など、目に入った職業を念頭に置きながら将来の道を決めざるを得ません。そのなかで、特に女子学生は親の影響もあり「安心してめざせる道を行かせたい、行きたい」という思考のなかで職業選択をしがちです。

特に、生成AIが出てきて、いわゆる事務職が激減していくと予想されます。これまで女性がついていた職業がなくなることを、大人も意識する必要があります。

出典: JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学

多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析, 2020, p.7

(図表作成:東海大学 富田誠教授)

理工系に進学するとどういうメリットがあるでしょうか?

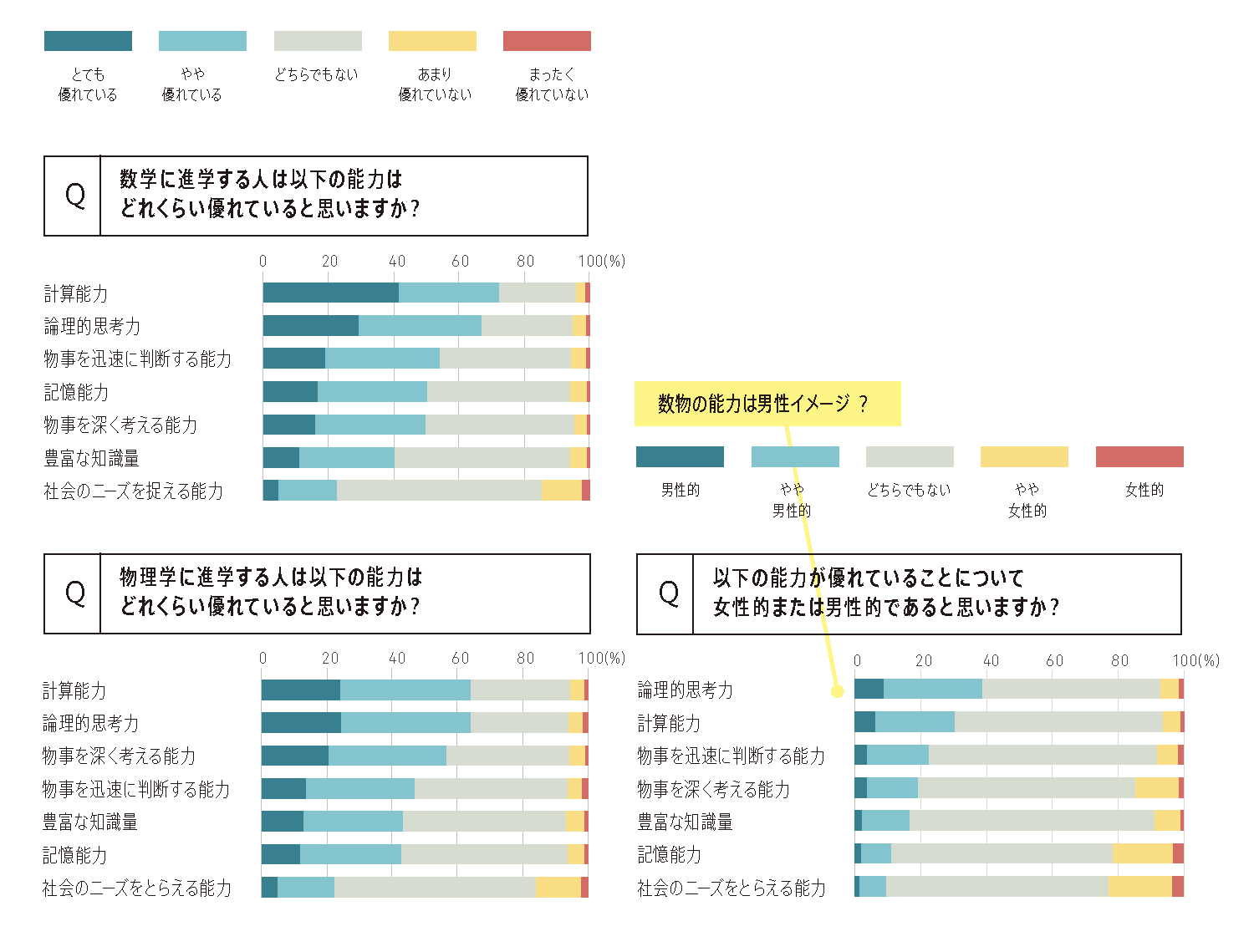

IT系の人材は今後、2030年には79万人が不足するといわれています。簡単なプログラミングは生成AIがやってくれるとしても、人間が関与する仕事はIT系には多く、開発研究のトップレベルから、製造現場、サプライチェーンまで実に様々な場でIT人材が必要です。

さらに言えば、今、私たちは女性に理系に進学してもらうための議論をしていますが、それは男性にも無関係な話ではありません。理系職が将来有望であることは男性にもいえることなので、今後も男女を問わず情報を提示し、同じようにエンカレッジしていけば、ジェンダーについて考える男性も増えていくでしょう。それは社会全体にとって、とてもいいことだと思います。

出典: JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学

多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析, 2020, p.11

(図表作成:東海大学 富田誠教授)

最後に理系進学に迷っている女性学生に向けて、メッセージをお願いします。

理系の勉強は、順番を踏んで体系的に学んでいくものなので、若いうちから始めたほうがいいといわれています。とはいっても、それは早いうちから将来の進路を理系に決めろ、ということではなくて、迷ってももちろんいいし、どこかで進路を変えても全く問題ありません。

企業の人とお話ししていると、何を勉強してきていても、最終的には論理的に筋道だって物事を考え、実行できる学生が優秀な人材だとおっしゃいます。理系で学びエンジニアとなり製造業に貢献していくことも素晴らしいですが、仮に実際の仕事が理系ベースとは違う業務内容であったとしても、理系で学び訓練された思考形式は、必ず役に立ちます。

大事なのは、自分が好きなこと、興味を持つことを見つけること。続ける熱意を持てるからです。では、どうすれば好きなことを見つけられるかというと、社会に関心を向けると同時に、あちこちに出かけてさまざまな体験するなかで、面白さに気づき、好きになっていくのかなと思います。私も本を読んで内容を書き取っていくうちに、その作業にワクワクして、物理の面白さに気づきました。最初から何が面白くて好きなのか、ということをわかっている人は、そうはいません。経験して、手を動かして、実験をして、自分の“好き”を見つけてほしいなと思います。

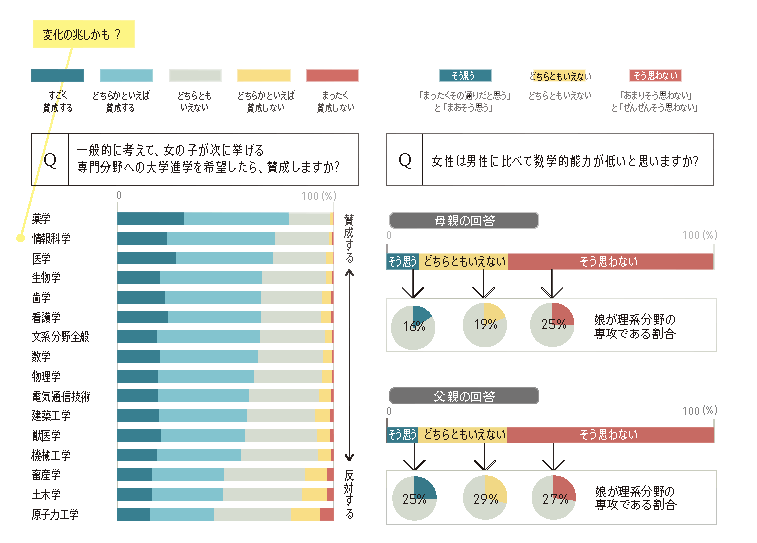

親御さんや先生に対してはいかがでしょう。

もし子どもが好きなものを見つけたら、大人たちはすぐに反対したり、より良いと思う方向に誘導するのではなく、見守ってほしいですね。親や先生に反対され、自分の将来をコントロールできない状態になることは、子どもたちにとって大変大きなストレスになります。きちんと勉強すれば、どんな分野に進もうとも、少子化の時代、どこでも貴重な人財として活躍できるのではないでしょうか。彼らの希望を挫くことなく、見守ってあげてほしいですね。

出典: JST-Ristex 科学技術イノベーション政策のための科学

多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学要因分析, 2020, p.9

(図表作成:東海大学 富田誠教授)

なるほど。財団としても、学生に対して、今後どのような支援が必要なのか、非常にヒントになりました。本日は貴重なお話、ありがとうございました。