未来のたまご育てプロジェクト

~笑っているシニアが社会を救う~

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事 イクジイプロジェクト リーダー

NPO 法人孫育てニッポン 理事

NPO 法人いちかわ子育てネットワーク 理事

村上 誠 氏

講演録 3

NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事 イクジイプロジェクト リーダー

NPO 法人孫育てニッポン 理事

NPO 法人いちかわ子育てネットワーク 理事

村上 誠 氏

皆さん、こんにちは。NPO法人ファザーリング・ジャパンの村上と申します。

ファザーリング・ジャパンとは、父親の育児参画や働き方改革を推進するNPOです。

ほかにも私は孫育てのNPOや、地元で子育てのネットワークなどの理事も務めています。

私からは育児には父親の力だけではなく、

祖父母の関わりが大事だと言うことをお話しいたします。

私自身も子どもが2人います。妻1人、子どもは小学校6年生と保育園の年長さん、どちらも男の子です。実は私は兼業主夫です。その立場から、男性の育児家事を推進しています。その1つとして、主夫仲間を集めて、「秘密結社 主夫の友」という活動をやっています。ネットで検索していただくと情報が出てくるはずです。

私がなぜ主夫になったかというと、第一子が生まれた直後に妻の体調が思わしくなく、さらに子どもも病気がちだったりして、まず私自身の育児に対する意識が高まりました。大きな転機になったのが、8年前、同居している母が倒れて介護が必要となったことです。そのとき妻は育休から復帰直後で、大手のIT系広告代理店でマネジメントやプロジェクト進行などで、仕事がちょうど波に乗ってきたところでした。そこで私の方が少しワークダウンをして家のことを担当するようになりました。兼業主夫あるいは主夫とは、基本的には妻の扶養に入っている夫をさします。多くの場合、夫の扶養に入っている妻が多いかと思いますが、データによると主夫はいま約11万人いるといわれています。

主夫として家でどんなことをやっているかというと、私の場合はまず、料理はけっこうやります。キャラ弁を作るパパとしてテレビに出たりしました。さらにお菓子を作ったり、パンを焼いたり、妻の誕生日に料理を作ったり。妻がママ友を家に連れてくるとおもてなしの料理を作ったり、デザートを作ったり、して、お酒を飲ませたりして妻を立てます。

本題の祖父母による孫育ての話に移ります。私の父、村上家のおじいちゃんは、私の育児を助けてくれました。子ども(孫)と一緒にスポーツしたり、タブレットでゲームしたり、東日本大震災の計画停電のときはヘッドライトを付けて子どもと遊んだりしてました。こういう祖父母の力が、今の子育てに期待されてきているのですが、なかなか理解が進まないところもありますので、その祖父母の可能性についてお話しします。

ファザーリング・ジャパンによる「イクメン」のプロジェクトは2010年に新語・流行語大賞になりました(資料1)。その後、おじいちゃんによる孫育て「イクジイ」という言葉を私たちが作り、これも新語・流行語大賞にノミネートされました。今全国の自治体でも孫育てを推進していて、孫育て手帳を初孫ができた人に配ったり、3世代で近居や同居する家族に税制を優遇するなどして祖父母による子育てを支援しています。

(資料1)

そのほか、病児保育のときに祖父母がめんどうをみるというケースはよく聞きます。中には新幹線で駆けつける方もいらっしゃるそうです。そのように、祖父母の孫育ては乳幼児のケアとか、親の育児サポートのような便利な人のように扱われることが多いんですね。そうではなく、もっとメリットがあると私たちは考えています。

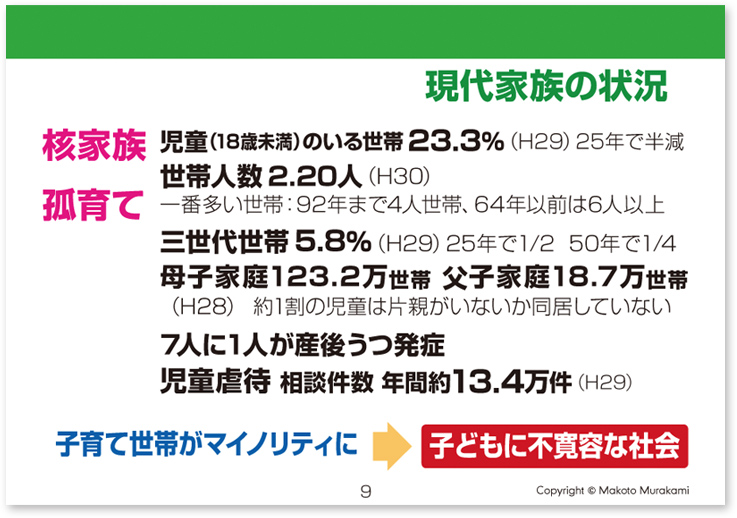

イクメンをはじめとする近年の社会背景には、少子高齢化や晩婚晩産、ひとり親、育児の孤立といった問題があり、だからこそ父親や祖父母の支援が必要となるという背景があります。これまで少子化とともに核家族化も進んでいて、そうなると地域社会が希薄化したり、経済がずっと低迷しているので所得が伸びないといった問題も同時に起きています。核家族化の問題では、単純に子どもの数が減っているだけでなく、子どもがいる世帯が減っています。それに従って、子育てしている人たちがマイノリティになっています(資料2)。私たちの子どもの時代は、全世帯の半分程度は子どもがいました。でも今は4分の1以下に減っています。最近、子育てをしていると子どもの泣き声がうるさい、マンションで子どもの足音がうるさいなど、ご近所からクレームが寄せられるようになりましたが、それは子育て家族がマイノリティになってきているからです。生きづらい、そして子育てしにくい状態になっています。

家族の人数も減っています。昭和の家庭モデルというと、お父さんとお母さん、そして子どもは2人いました。でも今、平成30年の調査では世帯人数は2.20人しかいません。三世代で暮らす世帯も減っていて平成29年で5.8%、25年前と比べると2分の1に、50年前とは約半分にまで減っています。このデータは全国平均なので、都市部はもっと低くなるでしょう。祖父母と同居している人達が減って、同時に母子家庭・父子家庭が増えている。子育て世帯が核家族化し孤立している。そうなるとママの負担が大きくなり、ストレスとなってきて、産後うつや育児ノイローゼ、児童虐待の原因になってしまう。このように単に子どもの数が減っているだけでなく、その弊害が多岐にわたって見られます。

こうしたことを背景に、社会全体が子どもに不寛容になってきています。ベビーカーで子どもを連れて朝早く電車に乗ろうとしたら邪魔者扱いされるとか、いろいろなことが問題になっていますよね。また、子育て世代が貧窮しています。親の賃金が上がらないので、結果子どもたちにしわ寄せが行って貧困が大きな問題になってきています。貧困がこれだけ進んでいるのは、OECD先進国の中でも日本だけだと言われています。

こうした諸問題を解決するために、私は祖父母世代とのつながりで何かできないだろうかと提案します。

(資料2)

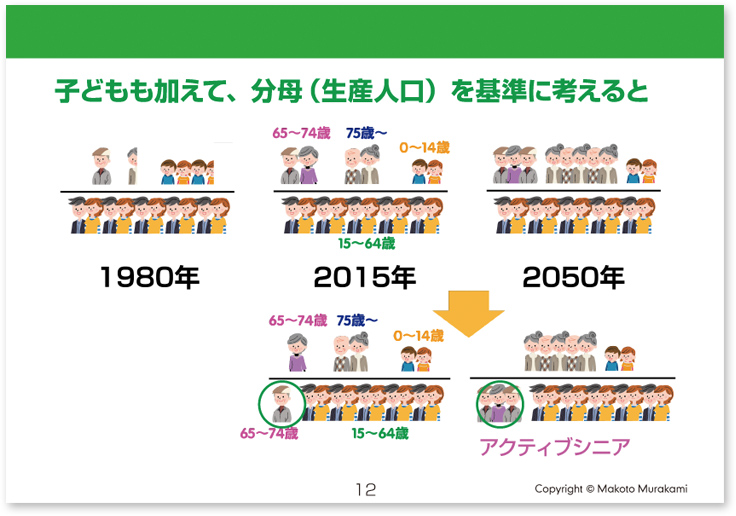

これは人口ピラミッドです。グラフの上、つまり高齢世代が増えてグラフのかたちが釣鐘型になっていく。これはよく見るグラフだと思います。その下、これもよく見る図で、現役世代が高齢者を支えている図です。2000年だと高齢者7人に対して現役世代2人。今だと2人に対して1人くらい。この先2050年になると1対1になってしまうと言われています。でも、現役世代は高齢者だけではなく、子どもも支えていますよね。それも含めて考えるとこうなります(資料3)。分母は現役世代、支えられている側、高齢者は前までは少なくて子どもが多かったです。高齢者が増えると同時に、子どもが減少しているので、分母と分子の比率は実はそれほど変わっていないのです。この先高齢者が増えていくと分母と分子の割合が劇的に変わりますが、今ちょうどそのターニングポイントといえます。ですから、ここで何とかしないといけないのです。

(資料3)

少子高齢化の対策の問題を話していると、多くの場合、これからくる高齢化、高齢者のために人口を増やさないといけない、高齢者のためにもっと働く人を増やして、子どもも増やすなどして支え手が必要だ、といった論調になってしまうときがあるんですね。そうではなくて、私は高齢者と子どもたちがWin-Winの関係になる必要があると思います。そうすれば、団塊の世代がもうすぐ後期高齢者になって分子がぐんと増えていきますが、まだまだ元気な高齢者を分子の方から分母へ、つまり社会の支え手の方にシフトしていければ、この先、比率が頭でっかちになりません。そのために、元気な高齢者の人達が、子育て支援や現役の人たちの支え手になれる施策が必要です。

その施策を考えるにあたって、まず出生率が社会に与える影響を考えます。子どもの出生率が減るということは、一人っ子が増えるということです。現状では、結婚すると2人程度は産みますが、実は最近、その数値が下がり1.9になっています。ここ何年かずっと2人という数値だったのですが、それを切ったわけです。ということは一人っ子が増えます。この先、その一人っ子どうしで結婚することが当たり前の時代になります。そうなると、いとこも叔父も叔母もいないような子どもが増えます。これって社会的に大きな変化だと思いませんか。おじさんおばさんが少なくなるとお年玉減っちゃうとか、そういう単純な話ではないです(笑)。皆さんも、年末年始やお盆で田舎に帰ると、多様な親戚の人達に会ったり、いとこと遊んだり、おじいちゃんおばあちゃんや遠い親戚の人たちと過ごす、そういう経験をお持ちでしょうが、それが全くない子どもたちが増えていくのです。さらに、親戚が減っていることで核家族化が進みます。そうなると、子育ての負担が大きくなります。これが今の世代が抱えている大きな問題です(資料4)

(資料4)

また、子どもたちが大人になるまでに触れ合う、大人との関係が減少しています。地域の全然知らないおじさんに怒られちゃったといった経験がなくなり、まわりは学校の先生や塾の先生とか利害関係のある大人ばかりになります。子どもの社会性が大事だとよく言われますが、その社会性が保てなくなるかもしれないわけです。

さらに、家庭は社会の最小単位だと言われますが、その家庭自体が小さくなってきてしまっています。教育でグローバリズムや多様性が大事だと言われていながら、子どもの一番身近な場所である家庭が小さく、単一化してきてしまっている。そんな中で生活していて、いきなり海外に出て全然違う異文化や異言語の人たちと付き合えというのもなかなか難しいでしょう。

もう少し身近なところで、少し年齢が違う、少し考え方が違う、生まれた時代や文化が違う人たちとの触れ合いが大事だと思います。ですから、これからの時代は、縦横斜めの関係を大切にしたいです(資料5)。それは、おじいちゃんやおばあちゃんとの関係、地域との関係、横の育児仲間の関係です。そこで私たちは「イクジイ」プロジェクトを展開しているわけです。単に自分の孫育てだけではなく、地域の孫育てを推奨しています。

(資料5)